Clio auf die Ohren | Podcasts

Die 2. Staffel von Clio auf die Ohren unter dem Label "Migrationen und Mobilität im 20. Jahrhundert" geht weiter! In diesem Semester rollen wir Podcasts zu Einwanderungsmuseen und zu russlanddeutschen Spätaussiedlern aus. In den nächsten drei Folgen geht es nun darum, wie Einwanderungsgeschichten gesammelt und ausgestellt und damit zum Bestandteil von Geschichte werden. Einwanderungsmuseen - Wozu eigentlich? Beispiele aus den USA und Frankreich. Ellis Island, Lower East Side Tenement Museum, Cité de l'histoire de l'immigration: In diesem Podcast nun widmen sich Annika Jäggi, Hannah Deußen und Leonie Sophie Renz einer vergleichenden Perspektive auf die drei international vielleicht bekanntesten Einwanderungsmuseen (zwei davon in New York, eines in Paris). Was wird dort gezeigt, wer trägt dafür die Verantwortung? Wie wurde der Ort für die Ausstellung gewählt? Mit diesen Fragen fächern sie das Tableau an Entscheidungen auf, die hinter einem solchen Einwanderungsmuseum stehen. Zu den bereits gestreamten Podcasts bitte hier entlang ▶: https://www.ub.uni-mainz.de/de/remix/podcasts/clio-auf-die-ohren. ...

Flüchtlinge und Vertriebene in Rheinland-Pfalz. Dass nach dem Zweiten Weltkrieg viele Flüchtlinge und Vertriebene in den deutschen Besatzungszonen ankamen, ist sicher bekannt; dass eine Besatzungszone jedoch zurückhaltender war, sicher weniger: Die französische Besatzungszone im späteren Rheinland-Pfalz nahm anfangs nur wenige Menschen auf. Erst gegen Ende der 1940er Jahre änderte sich dies. Leider ist die Forschung in diesem Bereich bisher auch nicht sehr ausgeprägt. Wie sah denn die rheinland-pfälzische "Willkommenskultur" aus (gab es sie überhaupt)? Welche Rolle spielten etwa Stereotype über Menschen aus osteuropäischen Herkunftsregionen? Welche Quellen stehen uns heute überhaupt noch zur Verfügung, und wie gehen wiir beispielsweise methodisch mit den Potentialen der Oral History um? Welche Rolle spielte ganz konkret das Aufnahmelager Osthofen? Über diese und weitere Fragen unterhalten wir uns in diesem Podcast mit Sarah Scholl-Schneider von der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Wir wünschen auch mit diesem Podcast und dieser Staffel produktiven Hörgenuss! Interview: Linda Doreen Wentland, ...

„Geschichte auf die Ohren“ – dass wir das mit dem Podcasten hinbekommen, jedenfalls technisch und auch inhaltlich, so dass es Lust auf Geschichte machen kann, das hatten wir im Winter 2020-21, im ersten Coronawinter, ausprobiert und waren mit den Ergebnissen auch ganz zufrieden. Die Podcasts zu Epidemien und Pandemien in der Weltgeschichte waren Grabungen in ganz unterschiedlichen historischen Schichten, sie förderten Unbekanntes und Spannendes ans Tageslicht: vom klassischen Athen und dem Justinianischen Rom über die Pestwellen der Frühen Neuzeit bis zur AIDS-Pandemie der Gegenwart. Mit diesen Podcasts wollten wir unseren Studierenden kognitiv durch die harte Lockdownphase helfen. Was war die nächste Herausforderung? Ganz einfach: Studierende selbst podcasten lassen. Und das ganz freiwillig, oh ne Leistungspunkte, einfach um zu schauen, wie weit man kommt, wenn man einfach mal losgeht und schaut, wo man hinkommt, wenn man einfach mal loszieht. Zehn Studierende zogen los – und nahmen sich projektförmig Podcasts zu Migrationen ...

Französische Kolonialsoldaten im Rheinland zwischen Propagandakampagne und Besatzungsalltag. Auf dem Mainzer Hauptfriedhof lässt es sich bis heute sehen: Mit der französischen Besetzung des Rheinlandes rückten französische Truppen in der Region ein; darunter auch eine hohe Zahl an Soldaten aus den französischen Kolonien. Für viele Menschen in der Region war dies der erste Kontakt mit Menschen aus nicht-europäischen Herkunftsländern, wenn auch in einer schon an sich ungewohnten Besatzungskonstellation; für weiße Nationalisten in Deutschland und in Europa allgemein war es Anlass für eine Propagandakampagne gegen die "Schwarze Schmach". Doch welche Rolle spielten die stereotypen Vorurteile, die in der Kampagne artikuliert wurden, im Alltag? Was wissen wir über die Kolonialsoldaten, was erfahren wir, wenn überhaupt, direkt von Ihnen? Und welche Nachwirkungen hatten diese knapp zwölf Jahre - wie erging es den Kindern aus nichtehelichen Beziehungen, welche Stereotype lebten fort? Über diese und weitere Fragen unterhalten wir uns in diesem Podcast mit Anna-Maria Brandstetter ...

Mobilität und Stereotyp: Sinti und Roma in der deutschen und südosteuropäischen Wahrnehmung. Die Wagen so bunt, die Pferdchen so zottig, sie zogen die Wagen so schwer - Stereotype über Mobilität, über "fahrendes Volk", über ständiges Wandern und ein Leben in Wohnwagen begleiten deutsche und südosteuropäische Sinti und Roma seit Langem. Diese stereotypen Beschreibungen kennen viele sicher auch aus dem Familien- oder Bekanntenkreis. Doch wie konnte das Bild der nomadenhaften Lebensweise sich bis heute so hartnäckig halten? Wie ist es entstanden? Wie hängen in diesem Stereotyp Mobilität und das ebenfalls hartnäckige Vorurteil halblegaler oder illegaler Erwerbswege zusammen? Und vor allem: Was macht das mit den Menschen, die so beschrieben werden? Über diese und weitere Fragen unterhalten wir uns in diesem Podcast mit Hans-Christian Maner vom Arbeitsbereich Osteuropäische Geschichte im Historischen Seminar der JGU Mainz. Wir wünschen auch mit diesem Podcast und dieser Staffel produktiven Hörgenuss! Interview: Lilli Sigle, Christian Belzer Zu ...

Entortete Menschen? Displaced Persons im Deutschland der Nachkriegszeit. Am Ende des Zweiten Weltkriegs befanden sich viele Menschen in den Besatzungszonen, die nicht von dort stammten und nicht freiwillig dorthin gegangen waren: ehemalige Zwangsarbeiter:innen, Überlebende von Konzentrations- oder auch Kriegsgefangenenlagern, Zwangsverschleppte - und häufig genug Menschen, die entweder nicht ohne Weiteres nach Hause zurückkehren konnten oder dies aus nachvollziehbaren Gründen (etwa wegen der Ausdehnung des sowjetischen Machtblocks) nicht wollten. Wer waren diese Menschen? Wie sahen sie sich selbst? Und auf welcher Quellengrundlage können wir uns überhaupt mit der Geschichte dieser Menschen auseinandersetzen? Über diese und weitere Fragen unterhalten wir uns in diesem Podcast mit Anne Friedrichs und Christina Wirth vom Sonderforschungsbereich 1482 »Humandifferenzierung« am Institut für Europäische Geschichte Mainz. Auf diese Weise wollen wir in diesem speziellen Fall auch zur Wiedergewinnung einer relevanten, in der bundesdeutschen Geschichtskultur aber wohl eher verloren gegangenen Geschichte beitragen. Zugleich leiten wir mit diesem Podcast ...

In dieser Woche haben die Aufnahmen für eine neue Staffel der Podcast-Reihe "Clio auf die Ohren" begonnen. Diesmal geht es um "Migrationen und Mobilitäten im 20. Jahrhundert". Die Reihe wurde von Studierenden im Wintersemester 2021-22 vorbereitet, die einzelnen Folgen sollen im Sommersemester 2022 ausgerollt werden. Und die Aufregung auf unserer Seite ist groß, denn eine zweite Staffel bedeutet auch, dass wir allmählich Kontinuität in dieses zunächst einmal pandemische Projekt bringen können! ...

Gespräch mit Antonia Schlotter - Auslöser für den Aufruhr in Petersburg war ein Schurke, der vorgab, krank zu sein. Choleraunruhen im Russländischen Reich im 19. Jahrhundert. Clio auf die Ohren – mit diesem Namen haben wir vor einem Jahr, im Wintersemester 2020-21, ein neues, für uns damals ungewohntes Format angepackt: Das Historische Seminar der Johannes Gutenberg-Universität Mainz hat Podcasts aufgezeichnet. Das Thema lag nahe: Pandemien und Epidemien in der Weltgeschichte. Nun ist es Zeit für ein Sequel. Wir reden mit Antonia Schlotter, einer Absolventin des M.A. Geschichte mit einem Schwerpunkt auf der Osteuropäischen Geschichte, über Choleraunruhen im Russländischen Reich des 19. Jahrhunderts. Es geht um Gerüchte, um besorgte Untertanen, um gewaltsamen Widerstand gegen die Staatsgewalt und gegen Mediziner. Kurzum: Es ist eine spannende Geschichte, die Antonia Schlotter sich für die Masterarbeit vorgenommen hatte und aus der sie uns nun erzählt. Zu den bereits gestreamten Podcasts bitte hier entlang ▶: https://www.ub.uni-mainz.de/de/remix/podcasts/clio-auf-die-ohren. ...

Die Russische Grippe von 1889-1895 - die erste Corona-Pandemie der Menschheitsgeschichte? 2020 überschlagen sich die Meldungen: Einer der vier harmlosen Corona-Stämme, OC43, könnte der Auslöser der sog. Russischen Grippe von 1889ff. gewesen sein! True? Und wenn ja: Wieso interessiert uns das, oder sollte es uns überhaupt interessieren? Eine Pandemie, von der niemand mehr etwas weiß? Immerhin wird sie nun als Argument eingesetzt: Seht her, Coronaviren werden harmloser, sieht man ja an der Russischen Grippe. Doch taugt dieses Argument? In diesem investigativen Recherche-Podcast schauen wir, wie weit wir kommen, wenn wir losziehen: Wir stellen doch nur Fragen! Bevor wir aber beginnen, sei uns eine Widmung erlaubt. Diesen Podcast widmen wir den Geschichtsstudierenden des Wintersemesters 2020-21. Sie haben das Wintersemester geschafft - auch die meisten Prüfungen haben sie schon hinter sich. Wir möchten ihnen mit diesem Podcast (der übrigens eindeutig zu lang geraten ist - genießen Sie ihn dennoch!) auch Danke sagen ...

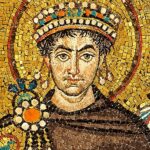

Gespräch mit Andreas Goltz - (K)eine Seuche wie jede andere? Die Justinianische Pest im 6. Jahrhundert nach Christus. Wer Krise kann, kann Kanzler - so wird Markus Söder sinngemäß zitiert (klar, das Originalzitat lautete anders). Konnte Justinian - in diesem Sinne - Kaiser? Immerhin regierte er sehr, sehr lang; und in seine Regierungszeit fielen große Krisen des späten Römischen Reiches. Eine solche Krise, die nach ihm benannte Justinianische Pest, ist auch als Zäsur beschrieben worden: als ein Ereignis, das zum Übergang der Antike in das frühe Mittelalter beiträgt. Im Gespräch mit Andreas Goltz gehen wir der Frage nach, wie Justinian auf diese Pandemie, vielleicht die erste "echte" Pestepidemie der europäischen Geschichte, reagierte und wie diese Pandemie das Römische Reich veränderte. Zu den bereits gestreamten Podcasts bitte hier entlang ▶: https://www.ub.uni-mainz.de/de/remix/podcasts/clio-auf-die-ohren. (Mosaik Justinians in San Vitale, Ravenna; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mosaic_of_Justinianus_I_-_Basilica_San_Vitale_(Ravenna).jpg) ...